2011年07月23日

■テニススクールと短期教室

クライアント様と夏の短期教室について打ち合わせが終わり、スタッフとも

短期教室⇒入会までのフローの最終確認が最終チェックをした。

あなたのスクールも短期教室を実施していると思いますが、短期教室受講後、どのような「しかけ」を用意していますか?

私たちはクライアント様に短期教室は単体で考えると基本的に「赤字」で予算組みする事を推奨していますが、あなたのスクールはどうでしょうか?

「赤字」というと少々乱暴な言葉に聞こえますが、人件費や広告費などの全ての経費と収支が0円になることを指します。

つまり「短期教室」単体で利益を出さずとも、短期教室という入りやすい窓口から

新規入会を呼び込むことで、将来的に大きく回収することが出来る仕組みを作っています。

逆に儲かっていない、集客できないスクールにおける短期教室は次の共通点があります。

●受講料金が高い(通常よりかは安いが)

↓

入り口が狭い。見込顧客が獲得できていない。

●短期教室の後のバックエンドが何もない。

↓

新規入会率が非常に低い。

大きくわけると、この2点を循環して「新規が入らない」「集客が出来ない」というスパイラルに落ちいっています。

つまり、マクドナルドに例えると、

100円(フロント商品)で見込顧客を集めるが、顧客は100円のものしか買わないというスパイラルに陥っている。

その結果、100円ではとても収支が合わないので、100円キャンペーンはなしにして、フロント商品だけで利益を作ろうとする。

そして100円キャンペーンは中止され、200円の商品となった時点で、顧客は離れていくか、100円の他店に移っていく。

こんなことはないでしょうか?

私の経験上、多くのテニススクールがこのスパイラルに陥っています。

そして収支のバランスが悪いため、社員は通常レッスンに加えて、短期教室をやったとしても

プラスアルファの手当や残業手当をもらえず、さらなるモチベーションは下がっていきます。

この続きはまた次回お話しします。

短期教室⇒入会までのフローの最終確認が最終チェックをした。

あなたのスクールも短期教室を実施していると思いますが、短期教室受講後、どのような「しかけ」を用意していますか?

私たちはクライアント様に短期教室は単体で考えると基本的に「赤字」で予算組みする事を推奨していますが、あなたのスクールはどうでしょうか?

「赤字」というと少々乱暴な言葉に聞こえますが、人件費や広告費などの全ての経費と収支が0円になることを指します。

つまり「短期教室」単体で利益を出さずとも、短期教室という入りやすい窓口から

新規入会を呼び込むことで、将来的に大きく回収することが出来る仕組みを作っています。

逆に儲かっていない、集客できないスクールにおける短期教室は次の共通点があります。

●受講料金が高い(通常よりかは安いが)

↓

入り口が狭い。見込顧客が獲得できていない。

●短期教室の後のバックエンドが何もない。

↓

新規入会率が非常に低い。

大きくわけると、この2点を循環して「新規が入らない」「集客が出来ない」というスパイラルに落ちいっています。

つまり、マクドナルドに例えると、

100円(フロント商品)で見込顧客を集めるが、顧客は100円のものしか買わないというスパイラルに陥っている。

その結果、100円ではとても収支が合わないので、100円キャンペーンはなしにして、フロント商品だけで利益を作ろうとする。

そして100円キャンペーンは中止され、200円の商品となった時点で、顧客は離れていくか、100円の他店に移っていく。

こんなことはないでしょうか?

私の経験上、多くのテニススクールがこのスパイラルに陥っています。

そして収支のバランスが悪いため、社員は通常レッスンに加えて、短期教室をやったとしても

プラスアルファの手当や残業手当をもらえず、さらなるモチベーションは下がっていきます。

この続きはまた次回お話しします。

2011年07月22日

■「度肝を抜かれる」テニススクール

連日の出張の中で、久しぶりに大阪に帰ってきた。

そこで知人がお勧めする店で食事をすることに。

わざわざ車で30分かかってどんなお店に連れてもらえるの

かと思ったら、意外にも普通の鉄板焼き屋。

味も、値段も確かに満足するものではあったが、そのグルメの知人がなぜ30分もかけてくるのかが、なんとなく違和感を感じていた。

食事を一通り終えた後、店内の照明が急に落ち、突如ライブが始まる。しかも歌手は元歌手(現在活動休止中)。有名な新人音楽賞なんかも取っているプロだった。

度肝を抜く。

顧客の心をわしづかみにする「サプライズ」の使い方。

ネタばれしたサービスほど白けるものはない。

そんな風にある著名なマーケッターが言っていたが、そう考えると現在のテニススクールにおける

サービスの中には、ようなサービスは見当たらない。

顧客に強烈な印象を残し、商品やサービスの価値を倍増させる「驚かせる」というマーケティング手法。

これをテニススクールでどう使おうか。

そんな風に気付かせてくれる「お店」だった。

そこで知人がお勧めする店で食事をすることに。

わざわざ車で30分かかってどんなお店に連れてもらえるの

かと思ったら、意外にも普通の鉄板焼き屋。

味も、値段も確かに満足するものではあったが、そのグルメの知人がなぜ30分もかけてくるのかが、なんとなく違和感を感じていた。

食事を一通り終えた後、店内の照明が急に落ち、突如ライブが始まる。しかも歌手は元歌手(現在活動休止中)。有名な新人音楽賞なんかも取っているプロだった。

度肝を抜く。

顧客の心をわしづかみにする「サプライズ」の使い方。

ネタばれしたサービスほど白けるものはない。

そんな風にある著名なマーケッターが言っていたが、そう考えると現在のテニススクールにおける

サービスの中には、ようなサービスは見当たらない。

顧客に強烈な印象を残し、商品やサービスの価値を倍増させる「驚かせる」というマーケティング手法。

これをテニススクールでどう使おうか。

そんな風に気付かせてくれる「お店」だった。

2011年07月17日

■最高のレッスン品質を維持するためにの一つの方法

東京ディズニーランドにおける顧客サービスの品質の向上に注目が集まっている。

キャスト(スタッフ)のほとんどが高校生や大学生のアルバイトで占めるディズニーランドにおいて、なぜ均一的な顧客サービスが展開できるのか?

それは「マニュアル」です。

マクドナルドをはじめとする外食産業などではサービスの均一化としてその効果を発揮しているが、このマニュアルが実は人を育てる力を持っている。

マニュアルは万能薬ではない。テニスのレッスンなどにおいては、すべてがテンプレートに当てはめられるものではないが、お客様にとっては、どこのクラスに行っても最高のレッスンを受講できるメリットもある。

このマニュアル。多くのテニススクールでは「導入されていない」。なぜか?

おそらく一番主要な原因が「マニュアル作りに時間が割けない」という現状だろうと考える。

実際にマニュアルを作成するのは容易なことではない。ましてはテニススクールにおいては、刻々と状況が変化する上でそれをマニュアルにするなど、困難を極める。

しかしディズニーランドにおいて、普通の高校性が先日述べたように、最高の顧客サービスを実践で行えるのには、この徹底されたマニュアルによる「お手本」が功を奏していることは間違いない。

継続率が高いレッスンを展開する人気コーチを分析し、その

レッスンドリルや内容をまねをするのもマニュアルと呼べる。

個々にオリジナルで展開される形式が根強く残るテニススクール業界だが、実は儲かっているテニススクールほどこのマニュアルが徹底されており、またそのマニュアルは頻繁に作りかえられている。

それも当然とも言えば、当然であり、誰もが超人気コーチのレッスン形式を真似ているからである。

マニュアルというと、その言葉自体に拒否反応を持ってしまいがちだが、そう考えると取り組む余地があると考えられる。

スクールが儲かる体質に変えるためにも、まずはコーチの固定概念を外すことが必要だ。

もう一度言います。

マニュアルは普通の高校生を、短時間でトップコーチに仕上げる「人を育てる力」を持っています。

試してみる価値はあるのではないでしょうか?

キャスト(スタッフ)のほとんどが高校生や大学生のアルバイトで占めるディズニーランドにおいて、なぜ均一的な顧客サービスが展開できるのか?

それは「マニュアル」です。

マクドナルドをはじめとする外食産業などではサービスの均一化としてその効果を発揮しているが、このマニュアルが実は人を育てる力を持っている。

マニュアルは万能薬ではない。テニスのレッスンなどにおいては、すべてがテンプレートに当てはめられるものではないが、お客様にとっては、どこのクラスに行っても最高のレッスンを受講できるメリットもある。

このマニュアル。多くのテニススクールでは「導入されていない」。なぜか?

おそらく一番主要な原因が「マニュアル作りに時間が割けない」という現状だろうと考える。

実際にマニュアルを作成するのは容易なことではない。ましてはテニススクールにおいては、刻々と状況が変化する上でそれをマニュアルにするなど、困難を極める。

しかしディズニーランドにおいて、普通の高校性が先日述べたように、最高の顧客サービスを実践で行えるのには、この徹底されたマニュアルによる「お手本」が功を奏していることは間違いない。

継続率が高いレッスンを展開する人気コーチを分析し、その

レッスンドリルや内容をまねをするのもマニュアルと呼べる。

個々にオリジナルで展開される形式が根強く残るテニススクール業界だが、実は儲かっているテニススクールほどこのマニュアルが徹底されており、またそのマニュアルは頻繁に作りかえられている。

それも当然とも言えば、当然であり、誰もが超人気コーチのレッスン形式を真似ているからである。

マニュアルというと、その言葉自体に拒否反応を持ってしまいがちだが、そう考えると取り組む余地があると考えられる。

スクールが儲かる体質に変えるためにも、まずはコーチの固定概念を外すことが必要だ。

もう一度言います。

マニュアルは普通の高校生を、短時間でトップコーチに仕上げる「人を育てる力」を持っています。

試してみる価値はあるのではないでしょうか?

2011年07月14日

■ディズニーランドとテニスコーチ

今ディズニーランドの人材育成に関する本を読んでいる。

ご存じのとおりディズニーランドは3・11の震災で大きくその「人材能力の高さ」が評価された。

それは次のような事である。

---- 一部抜粋

午後2時46分、園内にいた7万人が異様な揺れを感じた

東日本大震災当日3月11日。

東京ディズニーリゾート(以下TDR、運営会社はオリエンタルランド:千葉県浦安市)を訪れていた約7万人の人たちは、まさか今日この場所で大地震を体験するなどと想像していなかったはずだ。

もちろん約1万人のTDRのスタッフ(同社ではキャストと呼ぶ)たちもそうだっただろう。

キャストの約9割は、高校生や大学生を中心としたアルバイトだ。

アルバイトが現場を支えているのが、TDRの実態だ。

午後2時46分に発生した震度5強の揺れは、噴水にたまった水をまき散らし、水上を巡るアトラクションの船さえも大きく揺らした。

7万人の来園者(同社ではゲストと呼ぶ)たちは、前代未聞の体験に当然パニック状態になる。

しかし揺れから40秒後には、地震発生を伝える園内アナウンスが流れた。

ちなみにTDRでは、ほかの遊園地と異なり、園内アナウンスを一切流さないのが基本と聞く。

迷子の案内もしない。せっかく園内で「夢の王国」を楽しんでいるゲストたちが、その魔法から覚めてしまうからだ。

徹底したポリシー。それがディズニーランドだ。

迷子への対応は近くにいるキャストがすべて担ってくれる。アナウンスをしない代わりに、多くの遊園地以上に迷子に対応する仕組みができているのだ。

そしてキャストたちはパニックを起こさなかった。彼らは持ち場のゲストに対して、すぐさま冷静かつはっきりとした声で、分かりやすい指示を出した。

「頭を守ってしゃがんでください!」「みなさま、どうぞその場にお座りになってお待ちください!」。キャストの冷静な指示に、ゲストは実際パニックを起こさずに落ち着いて座り込んだ。

TDRの社長以下スタッフ、そして現場のキャストたちが、地震発生直後から翌朝までにどのように行動したかを、5月8日(日)放送のフジテレビ系列『Mr.サンデー』が取り上げていた。

その場にいたゲストたちのビデオカメラやデジカメによる実写も交え、当日の様子がリアルに伝わってくる。

その中で10代から20代を中心としたアルバイトスタッフたちが、7倍もの人数のお客様に対処し、落ち着いて対応している姿に、改めてTDRという組織のすごさを思い知らされた。

・・・・

10代、20代のキャスト(アルバイトスタッフ)がなぜこのような行動を取れたのだろう?

これがもしテニススクール中であったとしたら…

もしあなたの勤務先のアルバイトコーチだったら…

どうだろうか?

ディズニーランド特有の人材育成の礎となるものは何か?

続きはまた次回です。

ご存じのとおりディズニーランドは3・11の震災で大きくその「人材能力の高さ」が評価された。

それは次のような事である。

---- 一部抜粋

午後2時46分、園内にいた7万人が異様な揺れを感じた

東日本大震災当日3月11日。

東京ディズニーリゾート(以下TDR、運営会社はオリエンタルランド:千葉県浦安市)を訪れていた約7万人の人たちは、まさか今日この場所で大地震を体験するなどと想像していなかったはずだ。

もちろん約1万人のTDRのスタッフ(同社ではキャストと呼ぶ)たちもそうだっただろう。

キャストの約9割は、高校生や大学生を中心としたアルバイトだ。

アルバイトが現場を支えているのが、TDRの実態だ。

午後2時46分に発生した震度5強の揺れは、噴水にたまった水をまき散らし、水上を巡るアトラクションの船さえも大きく揺らした。

7万人の来園者(同社ではゲストと呼ぶ)たちは、前代未聞の体験に当然パニック状態になる。

しかし揺れから40秒後には、地震発生を伝える園内アナウンスが流れた。

ちなみにTDRでは、ほかの遊園地と異なり、園内アナウンスを一切流さないのが基本と聞く。

迷子の案内もしない。せっかく園内で「夢の王国」を楽しんでいるゲストたちが、その魔法から覚めてしまうからだ。

徹底したポリシー。それがディズニーランドだ。

迷子への対応は近くにいるキャストがすべて担ってくれる。アナウンスをしない代わりに、多くの遊園地以上に迷子に対応する仕組みができているのだ。

そしてキャストたちはパニックを起こさなかった。彼らは持ち場のゲストに対して、すぐさま冷静かつはっきりとした声で、分かりやすい指示を出した。

「頭を守ってしゃがんでください!」「みなさま、どうぞその場にお座りになってお待ちください!」。キャストの冷静な指示に、ゲストは実際パニックを起こさずに落ち着いて座り込んだ。

TDRの社長以下スタッフ、そして現場のキャストたちが、地震発生直後から翌朝までにどのように行動したかを、5月8日(日)放送のフジテレビ系列『Mr.サンデー』が取り上げていた。

その場にいたゲストたちのビデオカメラやデジカメによる実写も交え、当日の様子がリアルに伝わってくる。

その中で10代から20代を中心としたアルバイトスタッフたちが、7倍もの人数のお客様に対処し、落ち着いて対応している姿に、改めてTDRという組織のすごさを思い知らされた。

・・・・

10代、20代のキャスト(アルバイトスタッフ)がなぜこのような行動を取れたのだろう?

これがもしテニススクール中であったとしたら…

もしあなたの勤務先のアルバイトコーチだったら…

どうだろうか?

ディズニーランド特有の人材育成の礎となるものは何か?

続きはまた次回です。

2011年07月11日

■テニスコーチがおこす解釈とは?

今週末の2日間はコンサルティングで関西地区のスクールに行ってきました。

毎月行っているのですが、先月出たアイディアの中で、アンケートを取るという案件について話をしてきました。

テニススクールは集客のツールとして、また顧客満足度を高めるために様々なイベントを打ちます。イベントの形態は様々ですが、短期教室、試合や大会、クリニックなどスクールの個性が発揮される場面でもあります。

そのイベントはどのような目的で開催されますか?

どういったGOALが参加者さんや運営側にあるのでしょうか?

私の経験則からいうと、多くのスクールで打たれるイベントの目的が非常に「曖昧」です。

目的が「曖昧」だと、当然得られる結果も「曖昧」に終わります。

多くのイベント目的で聞かれるのが「顧客満足度」の向上という曖昧な答え。それなら「売上げの補てん」というはっきりした目的のほうがよっぽど集客率や利益率はあがります。

当然、お客さんへは最高のサービスは提供しますが。

逆に「顧客満足度の向上」でもいいのです。問題は「顧客満足度の向上?…」と“ ? ”と“…”がつくことが問題です。

仮に、「そのイベントで本当にお客さんが喜んでくれるの?」満足していただき、その満足度が継続率に反映してるの? と言われると、「?」がつくことでは、イベントの価値は半減します。

ではなぜ、イベント企画立案者が心から「顧客満足のため」と言い切れないのか?

それは多くの場合その企画が「コーチの解釈」である場合がほとんどだからです。

「本音」と「解釈」は違います。

過半数以上のお客さんが本当に望んでいる「サービス」を提供するのが本当の顧客満足度が高い「イベント」です。コーチがなにかを企画しなさい、と上司に言われて、コーチの解釈によって進めていくイベントは、「自己満足」なものになっていく危険があります。

そこで、そのイベントが「生徒さんの本音(ニーズ)」か、もしくは「コーチの解釈」であるのかを探るために、アンケートほど有効的な手段はありません。

コーチが複数集まって企画会議をするよりも、ずっと効率的で生徒さんの「リアルなニーズ」に近いはずです。

「解釈によるイベント」を乱立するよりも、本当に生徒さんが喜んでくれる真心のこもったイベントを、数回打つ方が、よっぽど顧客満足度は高まります。

「解釈による非効率なイベント」を避けるために、やはりアンケートを日常的に取り入れ、「生徒さんの本音」を聞き出してみてはいかがでしょうか?

毎月行っているのですが、先月出たアイディアの中で、アンケートを取るという案件について話をしてきました。

テニススクールは集客のツールとして、また顧客満足度を高めるために様々なイベントを打ちます。イベントの形態は様々ですが、短期教室、試合や大会、クリニックなどスクールの個性が発揮される場面でもあります。

そのイベントはどのような目的で開催されますか?

どういったGOALが参加者さんや運営側にあるのでしょうか?

私の経験則からいうと、多くのスクールで打たれるイベントの目的が非常に「曖昧」です。

目的が「曖昧」だと、当然得られる結果も「曖昧」に終わります。

多くのイベント目的で聞かれるのが「顧客満足度」の向上という曖昧な答え。それなら「売上げの補てん」というはっきりした目的のほうがよっぽど集客率や利益率はあがります。

当然、お客さんへは最高のサービスは提供しますが。

逆に「顧客満足度の向上」でもいいのです。問題は「顧客満足度の向上?…」と“ ? ”と“…”がつくことが問題です。

仮に、「そのイベントで本当にお客さんが喜んでくれるの?」満足していただき、その満足度が継続率に反映してるの? と言われると、「?」がつくことでは、イベントの価値は半減します。

ではなぜ、イベント企画立案者が心から「顧客満足のため」と言い切れないのか?

それは多くの場合その企画が「コーチの解釈」である場合がほとんどだからです。

「本音」と「解釈」は違います。

過半数以上のお客さんが本当に望んでいる「サービス」を提供するのが本当の顧客満足度が高い「イベント」です。コーチがなにかを企画しなさい、と上司に言われて、コーチの解釈によって進めていくイベントは、「自己満足」なものになっていく危険があります。

そこで、そのイベントが「生徒さんの本音(ニーズ)」か、もしくは「コーチの解釈」であるのかを探るために、アンケートほど有効的な手段はありません。

コーチが複数集まって企画会議をするよりも、ずっと効率的で生徒さんの「リアルなニーズ」に近いはずです。

「解釈によるイベント」を乱立するよりも、本当に生徒さんが喜んでくれる真心のこもったイベントを、数回打つ方が、よっぽど顧客満足度は高まります。

「解釈による非効率なイベント」を避けるために、やはりアンケートを日常的に取り入れ、「生徒さんの本音」を聞き出してみてはいかがでしょうか?

2011年07月08日

■3秒で返事をするテニスコーチは仕事が出来る

実はここ数日、ある会社の面接に立ち会っています。

その中で興味深い傾向があるのでお伝えしますね。

企業が欲しがる人材は、どんな人でしょうか?

もし皆さんが「人を雇用する立場」だとどのような人を選びますか?

採用における明確な基準はありますか?

今回面接を立ちあわせて頂いた企業はここ数年で倍々ゲームで売り上げを伸ばしている非常に勢いのあるベンチャー企業です。

担当の方が書類での選考をしています。

中途採用なので、職歴が記載されています。

もちろん学歴や資格、スキルも記載されています。

またIT系には欠かせないPCスキルも入っていませんでした。

これはテニスコーチで言うと、テニスの技術レベルに値するくらい根底にある最低限のスキルですが

これも「今優先すべきことではなく、後付けが可能である」という事で重要視されていませんでした。

では、社長は何を求めたのか?

社長が求めたものは・・・

・・・

・

「レスポンス=反応力」でした。

学歴より、職歴より、現場スキルよりも何より、「反応力」を重視していました。

これは1つの例ですが、今の時代、どんな有名大学を出るよりもどんなに高度なスキルを身につけていても、「反応力」がいい人材が「仕事が出来る人間」だと判断される傾向にあるのかもしれません。

まずは、メールや電話のレスポンスを早くしてみませんか?

「メールは3秒で返せ!」という本がヒットした背景もあり、「反応力」で人を判断する人もいるようです。

その中で興味深い傾向があるのでお伝えしますね。

企業が欲しがる人材は、どんな人でしょうか?

もし皆さんが「人を雇用する立場」だとどのような人を選びますか?

採用における明確な基準はありますか?

今回面接を立ちあわせて頂いた企業はここ数年で倍々ゲームで売り上げを伸ばしている非常に勢いのあるベンチャー企業です。

担当の方が書類での選考をしています。

中途採用なので、職歴が記載されています。

もちろん学歴や資格、スキルも記載されています。

またIT系には欠かせないPCスキルも入っていませんでした。

これはテニスコーチで言うと、テニスの技術レベルに値するくらい根底にある最低限のスキルですが

これも「今優先すべきことではなく、後付けが可能である」という事で重要視されていませんでした。

では、社長は何を求めたのか?

社長が求めたものは・・・

・・・

・

「レスポンス=反応力」でした。

学歴より、職歴より、現場スキルよりも何より、「反応力」を重視していました。

これは1つの例ですが、今の時代、どんな有名大学を出るよりもどんなに高度なスキルを身につけていても、「反応力」がいい人材が「仕事が出来る人間」だと判断される傾向にあるのかもしれません。

まずは、メールや電話のレスポンスを早くしてみませんか?

「メールは3秒で返せ!」という本がヒットした背景もあり、「反応力」で人を判断する人もいるようです。

2011年07月07日

■テニスコーチの報酬とは?

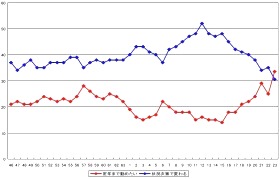

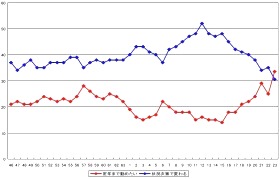

前回のブログでは日本生産性本部のデータにより

「定年まで勤めたい」が「状況次第」という意見を今年初めて上回ったという話をしました。

では今日は「今時の若者は何を求めるのか?」

というところにフォーカスしたいと思う。

戦後貧しかった時代を経て、高度経済成長、バブル経済期にいたるまでは、

国民全体が「金銭的報酬」と「社会的地位」を求めていたといっても過言ではない。

しかし今はそれぞれの働く目的が多様化している。

「食える、食えない」などの報酬が直接的なモチベーションにはなりにくくなっている。

そういった意味では、テニスコーチなどはその最たる例かもしれない。

「食えるかどうか」よりも、「自分らしさ」や「やりがい」「夢」などが

モチベーションの主たるものとなり、「金銭的報酬」や「地位的報酬」は

「やりがい」の前では、もはやその威力は失っている。

まずその実態を経営者やマネージメントをする立場の人間は理解する必要があるのかもしれない。

そして「優秀な人材」はモチベーションを高めてくれる、働く意義のある会社に移行し

人材も「集まる会社」と「常に人材不足の会社」の2極化が進んでいる。

すなわちこれらは、マネージメントする側の人間が、いつまでも

「金銭的報酬」や「地位的報酬」という枠のなかで、20代や30代のスタッフを縛ろうとする考えが

さらに「人材が集まる企業」とそうではない企業の2極化に拍車をかけている。

個人のモチベーションがあがらないのは、その個人の責任だけではなく、もはや企業自体が「やりがい」を感じられる環境整備が出来ていない、という問題も出てくる。

「定年まで勤めたい」が「状況次第」という意見を今年初めて上回ったという話をしました。

では今日は「今時の若者は何を求めるのか?」

というところにフォーカスしたいと思う。

戦後貧しかった時代を経て、高度経済成長、バブル経済期にいたるまでは、

国民全体が「金銭的報酬」と「社会的地位」を求めていたといっても過言ではない。

しかし今はそれぞれの働く目的が多様化している。

「食える、食えない」などの報酬が直接的なモチベーションにはなりにくくなっている。

そういった意味では、テニスコーチなどはその最たる例かもしれない。

「食えるかどうか」よりも、「自分らしさ」や「やりがい」「夢」などが

モチベーションの主たるものとなり、「金銭的報酬」や「地位的報酬」は

「やりがい」の前では、もはやその威力は失っている。

まずその実態を経営者やマネージメントをする立場の人間は理解する必要があるのかもしれない。

そして「優秀な人材」はモチベーションを高めてくれる、働く意義のある会社に移行し

人材も「集まる会社」と「常に人材不足の会社」の2極化が進んでいる。

すなわちこれらは、マネージメントする側の人間が、いつまでも

「金銭的報酬」や「地位的報酬」という枠のなかで、20代や30代のスタッフを縛ろうとする考えが

さらに「人材が集まる企業」とそうではない企業の2極化に拍車をかけている。

個人のモチベーションがあがらないのは、その個人の責任だけではなく、もはや企業自体が「やりがい」を感じられる環境整備が出来ていない、という問題も出てくる。

2011年07月05日

■なぜ、テニスコーチをするのか?

少し興味深いニュースがあったので紹介します。

日本生産性本部によると

「定年まで勤めたい」が「状況次第」という意見を今年初めて上回りました。

「定年まで勤めたい」(赤)が「状況次第」を上回ったのは調査開始以来初(出典:日本生産性本部)

「定年まで勤めたい」と答えた人の割合も、過去最高の33.5%にのぼり、調査開始以来初めて「状況次第で変わる」を上回った。

・・・・

・・・

この結果が示すものは、

「状況次第でいつでも辞める覚悟を持っている」人間が過半数以上いるということであり、

すなわち、会社としては雇用者の都合の良い「状況」を配慮しながら、職場環境を作っていかなければいけない時代になったということがわかる。

現場では、

「最近の若いやつは・・・」

そんなため息がスポーツ界にも見れられるが、これは「若いスタッフ」だけに限られたことではなく、社会全体が「会社に一生しがみついて生きていきたい」という風潮ではなく、

「やりがいや、働く意義、ビジョン」などを求めているのではないでしょうか?

では質問させてください。

あなたがテニスコーチをする意義はなんでしょうか?

日本生産性本部によると

「定年まで勤めたい」が「状況次第」という意見を今年初めて上回りました。

「定年まで勤めたい」(赤)が「状況次第」を上回ったのは調査開始以来初(出典:日本生産性本部)

「定年まで勤めたい」と答えた人の割合も、過去最高の33.5%にのぼり、調査開始以来初めて「状況次第で変わる」を上回った。

・・・・

・・・

この結果が示すものは、

「状況次第でいつでも辞める覚悟を持っている」人間が過半数以上いるということであり、

すなわち、会社としては雇用者の都合の良い「状況」を配慮しながら、職場環境を作っていかなければいけない時代になったということがわかる。

現場では、

「最近の若いやつは・・・」

そんなため息がスポーツ界にも見れられるが、これは「若いスタッフ」だけに限られたことではなく、社会全体が「会社に一生しがみついて生きていきたい」という風潮ではなく、

「やりがいや、働く意義、ビジョン」などを求めているのではないでしょうか?

では質問させてください。

あなたがテニスコーチをする意義はなんでしょうか?

スマホ向けのアイコンできました。

ホーム画面登録が可能です↓

スマホ向けのアイコンできました。

ホーム画面登録が可能です↓

近日公開予定

近日公開予定